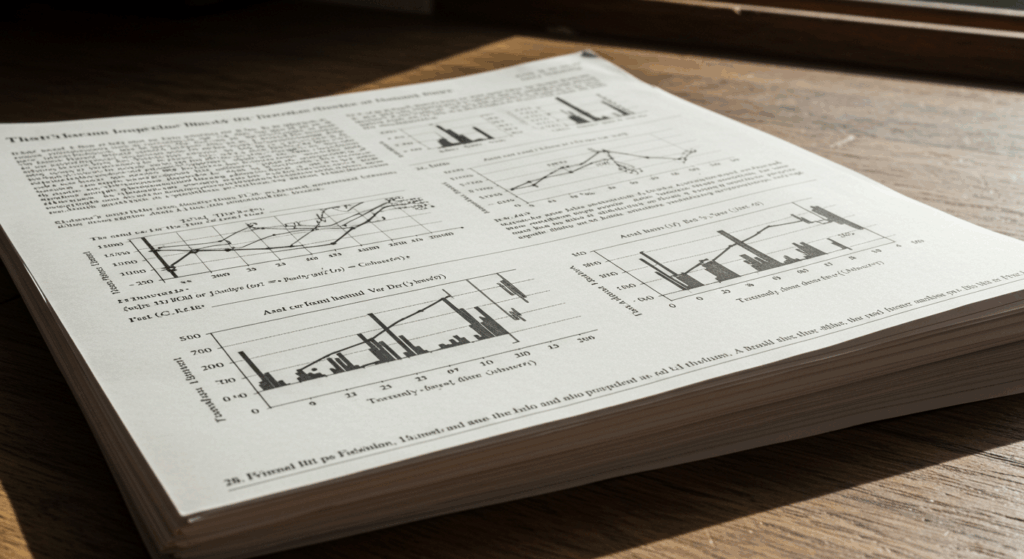

- エビングハウスの忘却曲線 - 人間は時間とともに記憶を忘れるが、復習で記憶を定着できる。

- 分散学習効果(Spacing Effect) - 一度に学習するより、間隔を空けた復習が効果的。

- テスト効果(Retrieval Practice) - 学んだ内容を思い出すことで記憶が強化される。

- 生成効果(Generation Effect) - 自分で答えを導き出すと記憶に残りやすい。

- 二重符号化理論(Dual Coding Theory) - 言語と視覚情報を組み合わせると学習効果が向上。

- 認知的負荷理論(Cognitive Load Theory) - 人間のワーキングメモリには限界があるため、情報を整理して提示すると学習しやすい。

- アクティブ・ラーニング(Active Learning) - 受動的に学ぶより、能動的な学習が効果的。

- 目標志向理論(Goal Orientation Theory) - 目標の持ち方が学習成果に影響を与える。

- 成長マインドセット(Growth Mindset) - 知能は努力で伸びると信じることで学習意欲が向上。

- 固定マインドセット(Fixed Mindset) - 知能は生まれつき決まっていると考えると学習意欲が低下。

- 認知的不協和理論(Cognitive Dissonance Theory) - 自分の考えと学んだ内容が矛盾すると、修正しようとする。

- メタ認知理論(Metacognition Theory) - 自分の学習プロセスを意識することで学習効果が高まる。

- PQ4R学習法(Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review) - 学習を6段階で進めると効果的。

- インターリービング効果(Interleaving Effect) - 1つの分野を集中的に学ぶより、複数の分野を交互に学ぶほうが定着しやすい。

- ワーキングメモリの限界(Working Memory Capacity) - 一度に保持できる情報は約7±2個。

- 前後効果(Serial Position Effect) - リストの最初と最後の情報が記憶に残りやすい。

- プライミング効果(Priming Effect) - 事前に学習した内容が、新しい学習に影響を与える。

- スキーマ理論(Schema Theory) - 既存の知識の枠組みが、新しい情報の理解を助ける。

- 認知的柔軟性理論(Cognitive Flexibility Theory) - 異なる視点から学ぶことで理解が深まる。

- コンテクスト効果(Context Effect) - 学習時と同じ環境で復習すると思い出しやすい。

- 状態依存記憶(State-Dependent Memory) - 学習時と同じ心理状態で復習すると記憶が蘇りやすい。

- 報酬と動機づけ理論(Self-Determination Theory) - 内発的動機づけのほうが学習効果が高い。

- フロー理論(Flow Theory) - 学習に没頭すると、最大の成果が得られる。

- 社会的学習理論(Social Learning Theory) - 他者の行動を観察することで学習が進む。

- 分散処理モデル(Parallel Distributed Processing Model) - 記憶は脳のネットワーク全体に分散されている。

- ナッジ理論(Nudge Theory) - 小さな仕掛けで学習行動を促すことができる。

- ARCSモデル(Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction) - 学習者のモチベーションを維持する4要素。

- 自律学習理論(Self-Regulated Learning) - 学習者自身が学習の計画、実行、振り返りを行うことで成果が向上。

- 二次課題法(Dual Task Paradigm) - 複数のタスクを同時に行うと記憶のパフォーマンスが低下する。

- 行動分析学(Behavioral Analysis) - 強化と罰を利用して学習行動を改善。

- 努力の法則(Law of Effort) - 学習には適切な負荷が必要。

- フィードバック効果(Feedback Effect) - 適切なフィードバックが記憶定着に重要。

- 学習転移(Transfer of Learning) - ある学習が別の場面でも応用される現象。

- リハーサル効果(Rehearsal Effect) - 反復学習によって記憶が強化される。

- 感情と記憶(Emotion and Memory) - 感情が強い経験ほど記憶に残りやすい。

- スキャフォールディング理論(Scaffolding Theory) - 適切な支援を受けることで学習がスムーズになる。

- ノイズと集中力(Noise and Attention) - 環境音が集中力に与える影響。

- ヴォイス・エフェクト(Voice Effect) - 音読すると記憶が定着しやすい。

- 熟達化の法則(Power Law of Learning) - 繰り返し学習すると、学習速度が向上する。

- パーソナライズド・ラーニング(Personalized Learning) - 個々の学習スタイルに合わせた教育法。

- ボトムアップ処理とトップダウン処理(Bottom-up vs. Top-down Processing) - 細かい情報と全体像の理解の違い。

- ブロッキング効果(Blocking Effect) - 以前の学習が新しい学習を妨げる。

- 音楽と学習(Music and Learning) - 背景音楽が集中力に与える影響。

- 仮説検証学習(Hypothesis Testing Learning) - 学習者が自ら仮説を立てて学ぶと効果が高い。

- ラポート効果(Rapport Effect) - 先生との信頼関係が学習意欲を高める。

- ストループ効果(Stroop Effect) - 認知の干渉が学習に与える影響。

- 脳の可塑性(Neuroplasticity) - 学習によって脳の構造が変化する。

- 視覚優位性(Visual Dominance) - 人は視覚情報を優先して処理する。

- 知識の構築(Constructivism) - 学習者自身が知識を構築することが重要。

- 短期記憶と長期記憶(Short-term vs. Long-term Memory) - 情報を長期記憶に移すためには反復が必要。

いろいろな学習理論や研究をまとめました!気になるものがあれば詳しく解説しますよ😊