(全体のまとめと、関連リンク、チェックリストを作成しました。)

お金の教育をすると、「お金を稼ぐことばかり考える子にならないか?」と心配する声があります。しかし、「お金の教育」 と 「奉仕の精神」 は対立するものではなく、むしろ 両立させることが重要 です。

本書では、以下のような考え方を通じて、子どもが 「お金を正しく扱い、社会にも貢献できる人」に成長する方法 を紹介しました。

✅ 1. お小遣い制の落とし穴を理解し、代替案を取り入れる

- 「お金は親からもらうもの」という思考を変える

- 価値を提供してお金を得る経験 を積ませる

- お金を生み出す工夫(小さなビジネス、投資の基礎)を学ばせる

📌 「お金は努力や創意工夫の結果として得られるもの」と理解させることが大切!

✅ 2. 子どもでもできる「お金を生み出す体験」を実践する

- 手作り商品を販売する(価値提供の概念)

- 貸し出しビジネスをする(所有とレンタルの仕組み)

- 貯金の利子を体験する(お金が増える仕組みを学ぶ)

- お金を増やすチャレンジをする(お金の運用を考える力)

📌 「お金を管理するだけでなく、増やす力」を身につけることで、一生役立つスキルになる!

✅ 3. 「お金のためにしか動かない子」にしない工夫

- 「報酬が発生する行動」と「家族の義務」を明確に区別する

- お金以外の報酬(ありがとうポイント、体験型報酬)を導入する

- 無償の奉仕の価値を体験させる

📌 「お金がすべてではなく、感謝や経験も価値がある」と伝えることで、バランスが取れる!

✅ 4. 「ノブリス・オブリージュ」の精神を育てる

- 自分が恵まれていることに気づかせる(世界や社会の現状を学ぶ)

- 持っているものをどう社会に活かせるか?を考えさせる

- 寄付や社会貢献の文化を取り入れる

- 成功者の社会貢献の事例を学ばせる(お金持ちの責任を理解する)

📌 「お金は自分のためだけではなく、社会のためにも使える」と教えることで、真に豊かな人に育つ!

✅ 5. 「お金の教育」と「奉仕の精神」を両立するために、家庭でできること

1ヶ月に1回、「誰かのためにできること」を考える日を作る

- 家族で話し合い、「お金」「時間」「スキル」をどう社会に活かせるかを考える

- 実際に寄付をする、ボランティアに参加する

日常生活で「ありがとうの価値」を伝える

- お金だけではなく、「感謝されること」「人の役に立つこと」の価値を教える

- 「ありがとうポイント」制度を導入する

子どもの「お金の使い方」に寄り添い、対話を重ねる

- 「このお金をどう使いたい?」と問いかける

- 「自分のためだけでなく、人のために使うとどうなる?」と考えさせる

📌 「お金の価値」と「人を助ける価値」はセットで学ぶことで、バランスの取れたお金の感覚が身につく!

💡 まとめ:お金を活かし、心豊かに生きる子どもを育てる

❌ 間違った教育:「お金を持つことは悪い」「お金がないと人を助けられない」

✅ 正しい教育:「お金は価値の対価であり、人を助けるための道具にもなる」

お金の教育は、「お金のために働くだけの人生」を避けるための大切な学びです。 しかし、同時に 「お金がすべてではない」「人のために行動することも大切」 という価値観も育てる必要があります。

この2つを両立させることで、

- お金を正しく扱える力を持つ

- 社会に貢献する意識を持つ

- 人から信頼されるお金の使い方ができる

という 「経済的に豊かでありながら、人としても豊かな子ども」 に育てることができます。

お金はツールであり、それをどう使うかは自分次第。 子どもにこの考え方を伝え、 未来を切り拓く力を持たせることこそ、最高の「お金の教育」です。

おまけ

この記事に関連するリンク集を記載しておきます。より専門的に学びたい方は参考にしてみてください。

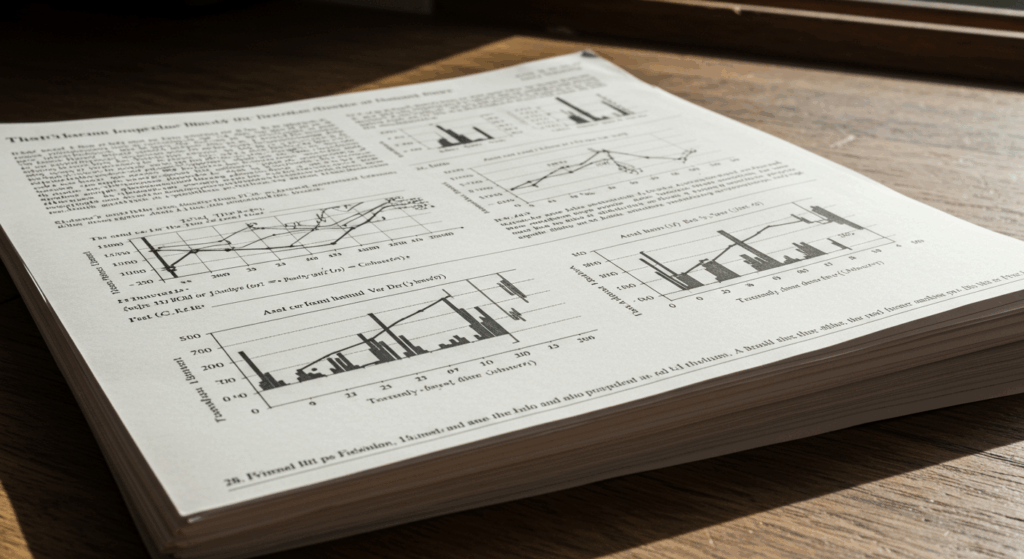

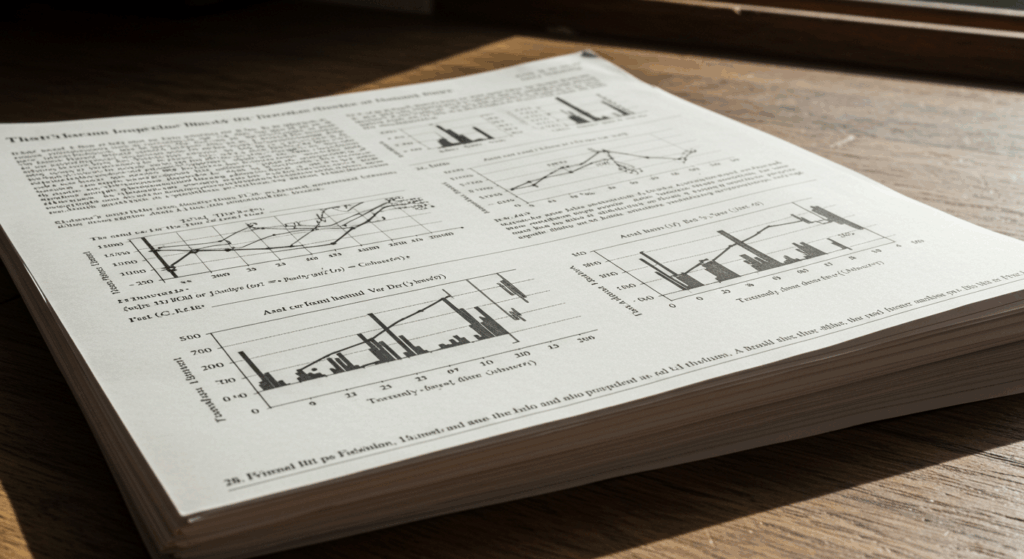

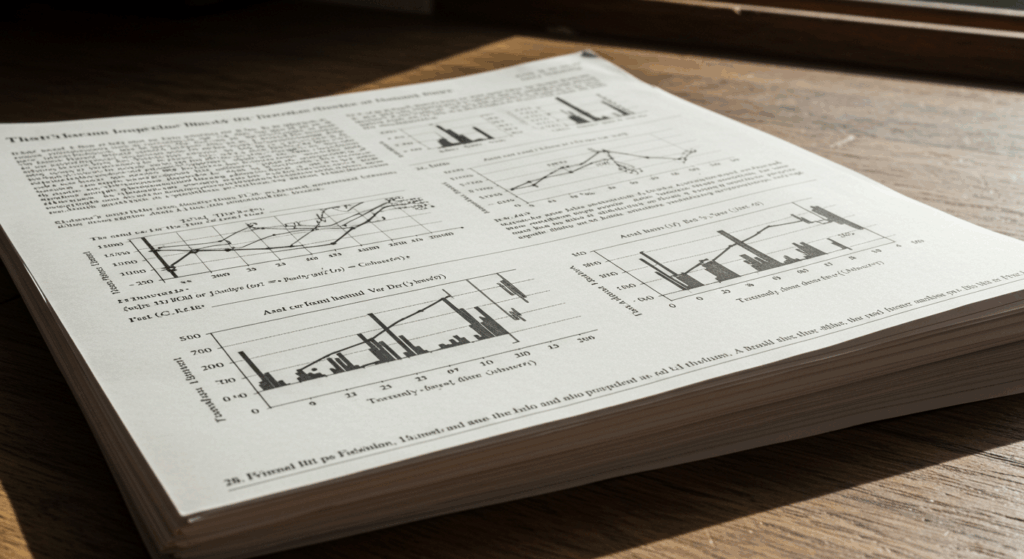

日本と海外の金融教育の現状比較:日本は海外に比べて金融教育が遅れていると指摘されています。

https://www.smbc-cf.com/mamechishiki/column/basic/002.html

https://jinjibu.jp/spcl/ashitaba-ando/cl/detl/4653

金融リテラシーと資産形成の国際比較:日本と諸外国の金融リテラシー水準の比較に関する論点を考察しています。

https://www.jpx.co.jp/tse-school/program/column/ofosm30000000cu5.html

https://www.mof.go.jp/pri/publication/research_paper_staff_report/staff29.pdf

金融教育の国際的な動向と日本の現状:OECD/INFEによる金融教育のハイレベル原則や、G20での承認など、国際的な動きを紹介しています。

https://www.mizuho-rt.co.jp/publication/2021/articles_0009.html

子どもの「体験格差」実態調査:課外活動が子どもの社会情動的スキルの強化に役立つことを示す国際的エビデンスをまとめています。

https://cfc.or.jp/wp-content/uploads/2023/07/cfc_taiken_report2307.pdf

ボランティア活動の教育的効果:ボランティア活動が学生や市民の成長に与える影響や、具体的な事例、統計データを解説しています。

https://edque.jp/magazine/educational-benefits-of-volunteering-and-social-participation

諸外国の金融教育戦略:社会人・職域向けの取り組みや、金融リテラシー向上のための政策ツールの活用事例を紹介しています。

https://www.yu-cho-f.jp/wp-content/uploads/2023_theme_research.pdf

https://www.mof.go.jp/pri/publication/research_paper_staff_report/staff29.pdf

金融教育をめぐる国内外の状況と課題:金融教育の国家戦略の枠組みと行程表についての勧告や、各国の取り組みをまとめています。

https://www.fsa.go.jp/frtc/kenkyu/gijiroku/20121108/04.pdf

日本の金融リテラシー・マップ:金融庁設置の金融経済教育研究会で検討された、年齢層別に最低限身につけるべき金融リテラシーを体系的にまとめたものです。 https://8knot.nttdata.com/trend/9569971

SDGsとボランティア:世界の教育の現状と、私たちができることをまとめています。 https://gloleacebu.com/sdgs_education/

貧困家庭の子どもへのボランティア活動:貧困家庭の子どもたちを支援するためのボランティア活動についてまとめています。

https://gooddo.jp/magazine/poverty/children_proverty/77/

こども大綱:こども施策に関するデータの整備やエビデンスの構築についてまとめています。

✅ 親御さんのためのアクションプラン&チェックリスト

~お金の教育 × 奉仕の心を家庭で育てる~

🎯【ステップ1】「気づき」を育てる

- 子どもと一緒に「恵まれていること」について話す

例:当たり前にある水・電気・食事・学校など - 社会の課題(貧困、教育格差など)について簡単に伝える

- 「世の中にはいろんな人がいる」とニュースや本を通じて教える

💰【ステップ2】お金の「得方」を体験させる

- 労働報酬制ではなく「価値提供制」の仕組みを作る

例:「家族が喜ぶ工夫をすれば報酬が出る」形式にする - 手作りの作品やアイデアを家族・友達に使ってもらう体験をさせる

- お金を生み出すチャレンジ(例:1000円を1週間で増やす)を一緒に考える

- アプリやプリペイドカード(例:シャトルペイ、かぞくのおさいふ)を活用し、お金の使い方を“見える化”する

💸【ステップ3】お金の「使い方」を学ばせる

- 予算管理ゲームを家庭で導入(月○円でやりくり体験)

- 稼いだお金の中から「自分のため・人のため・貯金」に分けて使うルールを考える

- 小さな金額(100円)で「誰かを喜ばせる方法」を一緒に考える

💗【ステップ4】「無償の奉仕」を体験させる

- 「ありがとうポイント制度」や「感謝で返す文化」を家庭に取り入れる

- 地域のゴミ拾いや家族へのサプライズなど、無償の活動に参加させる

- 「人に感謝されること=心の豊かさ」だと自然に感じられる体験を作る

🌱【ステップ5】「お金の責任と社会貢献」を伝える

- 成功者の社会貢献エピソードを子どもに話す

- 「お金は人を助ける力になる」ことを日常会話の中で伝える

- 寄付や募金をする際、子どもと一緒に行き先を調べて選ばせる

🏡【実践の習慣化に向けて】

- 月に1回「家族でできる誰かのための行動」を話し合って実行

- お金に関する失敗は叱らず、一緒に振り返る

- お金・感謝・奉仕について、子どもの発言を否定せず「対話」する

✅ ワンポイント

「お金は大切。でも、人を大切にする心ももっと大切」

これを日常生活で体感させることが、親にできる最高の教育です。

(PR)